Subdermale Biochips für die persönliche Diagnostik: Innovation unter der Haut

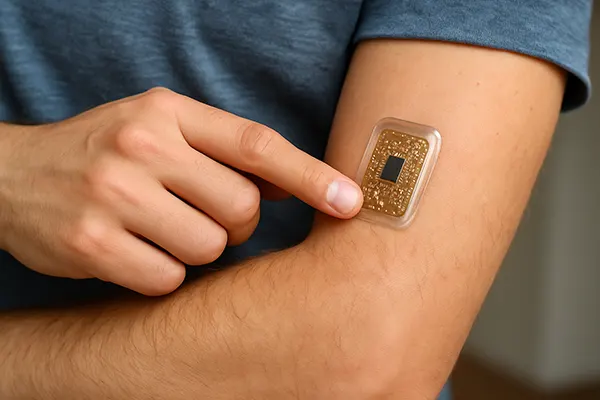

Tragbare Gesundheitstechnologien haben sich von einfachen Armbändern zu komplexen subdermalen Biochips entwickelt, die kontinuierlich in Echtzeit Biomarker überwachen. Im Jahr 2025 wird diese Innovation zu einem echten Wendepunkt in der personalisierten Diagnostik. Anstatt sich auf gelegentliche Bluttests oder tragbare Geräte zu verlassen, bieten subdermale Biochips eine dauerhafte Einsicht in den Gesundheitszustand einer Person und verbessern so die Prävention, das Management und das Gesundheitsbewusstsein.

Wie moderne Biochips funktionieren

Die neueste Generation subdermaler Biochips kombiniert Mikroelektronik, Biosensoren und drahtlose Kommunikation in einer einzigen implantierbaren Einheit. Diese Geräte werden direkt unter die Haut implantiert und sind darauf ausgelegt, physiologische Parameter wie Glukose, Laktat, Sauerstoffsättigung oder Dehydration kontinuierlich zu überwachen. Die Daten werden in Echtzeit an mobile Apps oder sichere Gesundheitsdatenbanken übermittelt, was eine sofortige Reaktion oder langfristige Analyse ermöglicht.

Diese Biochips werden entweder durch Miniaturbatterien oder durch die Energiegewinnung aus Körperwärme und Bewegung betrieben. Einige nutzen optische Sensoren oder Fluoreszenzmarker, die auf spezifische Biochemikalien in der interstitiellen Flüssigkeit reagieren. Dadurch liefern sie medizinisch relevante Daten – ganz ohne Blutentnahme. Fortgeschrittene Modelle beinhalten sogar Alarmfunktionen für medizinisches Personal oder Angehörige.

Am wichtigsten ist, dass diese Systeme keine Interaktion durch den Nutzer erfordern. Einmal implantiert, arbeiten sie lautlos im Hintergrund und bieten eine bislang unerreichte Kontinuität in der Gesundheitsüberwachung – ideal für chronisch Kranke, Sportler oder Soldaten in extremen Umgebungen.

Vorteile gegenüber klassischen Tests

Einer der größten Vorteile von Biochips ist die Fähigkeit, biochemische Veränderungen in Echtzeit zu erkennen – nicht nur bei gelegentlichen Untersuchungen. Das ist entscheidend, um akute Zustände wie Hypoglykämie oder Sepsis rechtzeitig zu erfassen und zu behandeln. Bei chronischen Erkrankungen liefern Langzeitdaten ein vollständigeres Bild als sporadische Arztbesuche.

Außerdem entfällt durch die Chips die Notwendigkeit für die Patienten, regelmäßig aktiv mitzuarbeiten – kein tägliches Blutabnehmen, keine Proben, keine Erinnerungen. Das verbessert nicht nur die Lebensqualität, sondern auch die medizinischen Ergebnisse. In Kombination mit KI können diese Systeme personalisierte Empfehlungen auf Grundlage aktueller Biomarker-Muster geben.

Im Gegensatz zu Konsum-Wearables, die nur oberflächliche Daten wie Puls liefern, liefern implantierbare Sensoren tiefergehende biochemische Informationen. Das macht sie besonders geeignet für eine proaktive Gesundheitsvorsorge anstelle reaktiver Behandlungen.

Startups an der Spitze der Innovation

Ein prominenter Innovator auf diesem Gebiet ist das schwedische Unternehmen Dsruptive, das minimalistische, passive Chips zur Gesundheitsüberwachung entwickelt. Diese Chips – etwa reiskorngroß – überwachen Körpertemperatur und können in größere biometrische Systeme eingebunden werden. Der Fokus liegt auf hoher Biokompatibilität und extrem niedrigem Stromverbrauch.

Ein weiterer Pionier ist Profusa aus den USA. Ihr Lumee®-System verwendet Hydrogel-Biosensoren zur Überwachung des Sauerstoffgehalts im Gewebe. Die Technologie wird bereits in klinischen Studien und militärischen Anwendungen getestet – mit Förderung durch DARPA und NIH. Der Sensor wird mit einem tragbaren Lesegerät kombiniert, das die Daten sicher überträgt.

Diese Unternehmen zeigen die zunehmende Verbindung von Biotechnologie, Medizintechnik und Konsumelektronik – einst getrennte Disziplinen. Mit wachsender Nachfrage nach personalisierter Diagnostik beschleunigen sich Investitionen und Entwicklungen rasant.

Marktprognosen und weltweite Einführung

Der globale Markt für Biochips dürfte bis 2030 über 30 Milliarden USD erreichen. Europa und Nordamerika führen derzeit aufgrund günstiger regulatorischer Rahmenbedingungen und hoher Investitionen im Gesundheitsbereich. Der asiatisch-pazifische Raum hingegen wird das stärkste Wachstum zeigen – angetrieben von Smart-City-Programmen und öffentlichen Gesundheitsprojekten.

Viele Gesundheitssysteme erwägen Partnerschaften mit der Privatwirtschaft, um implantierbare Diagnostik in Präventionsmodelle zu integrieren. Auch Versicherungen erkennen zunehmend den Nutzen der Technologie zur Kostensenkung durch frühzeitige Eingriffe und Vermeidung von Krankenhausaufenthalten.

Mit zunehmender Marktreife werden die Preise voraussichtlich sinken, wodurch auch Mittelschichten Zugang erhalten. Eine flächendeckende Einführung hängt jedoch stark von gesellschaftlicher Akzeptanz, ethischen Rahmenbedingungen und global harmonisierten Regulierungen ab.

Ethische Fragen und Datenschutz

Trotz ihrer medizinischen Vorteile werfen Biochips grundlegende ethische Fragen auf – etwa zur körperlichen Autonomie, Überwachung oder Datensouveränität. Die Vorstellung, einen Chip unter der Haut zu tragen, ruft in vielen Menschen Unbehagen oder Kontrollängste hervor – besonders in Regionen mit schwachen Datenschutzgesetzen oder historischer Überwachung.

Ein weiteres Problem ist die Frage nach dem Datenzugriff: Wer hat Zugriff auf die biometrischen Informationen? Wie werden sie gespeichert? Was passiert im Falle eines Missbrauchs durch Arbeitgeber oder Versicherungen? Klare gesetzliche Vorschriften und technische Sicherheitsmaßnahmen sind unerlässlich.

Experten fordern strenge Protokolle zur informierten Einwilligung, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und eine konsequente Anonymisierung. Ohne diese Maßnahmen könnten potenzielle Gefahren den medizinischen Nutzen überwiegen – insbesondere für schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen.

Vertrauen und Regulierung

Internationale Behörden wie EMA oder FDA arbeiten bereits an Regulierungsrahmen für implantierbare Diagnosesysteme. Diese umfassen Sicherheitsanforderungen, transparente Datenverarbeitung und Patientenrechte. Doch technologische Regulierung allein reicht nicht – Vertrauen ist entscheidend.

Aufklärungskampagnen, offene Kommunikation durch Entwickler und Einbeziehung von Ethikern in der Produktentwicklung können helfen, gesellschaftliche Akzeptanz zu fördern. Einige Startups setzen bereits auf interdisziplinäre Teams, um soziale Verantwortung in den Innovationsprozess zu integrieren.

Am Ende werden nicht nur technologische Möglichkeiten, sondern vor allem gesellschaftliche Einstellungen darüber entscheiden, ob subdermale Biochips flächendeckend eingesetzt werden. Die Balance zwischen medizinischem Fortschritt und Menschenwürde ist der Schlüssel zur Zukunft dieser Technologie.